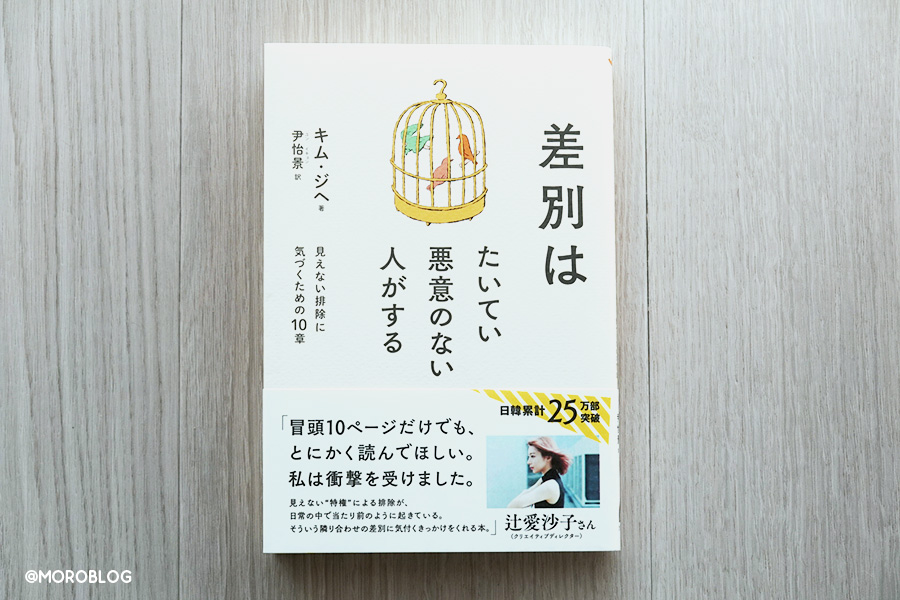

「差別はたいてい悪意のない人がする」というタイトルからもわかるように、多くの人は差別をしたくないしていないと思っているからこそ、気づかれない差別が存在する。

「差別は許し難いことだ。」この考え方に異論を唱える人は多くない。

性差別、LGBT、移住者、障害者など「彼らに対する差別をなくそう」「マイノリティの権利を保障しよう」という声が大きくなりはじめると「マジョリティに対する差別だ」という声が聞こえてくる。

平等は皆のためのもので、特定の人たちのためのものではない!という認識の上での「差別禁止法」の制定を進めてはいるが、ずべての人が、マイノリティでありマジョリティであるという可能性がそこには存在することにより、解決の糸口が見えていない。

例えば、韓国人女性は“女性”という視点からは、社会的マイノリティとされ、韓国人という点では移住者(他国から移住してきた人)から見ればマジョリティに位置する。

マイノリティとして何らかの差別を受けてしまっている人も、視点によっては違う点のマイノリティに対して差別をしてしまう側になることがある。

混じり合うことができるか

「差別」と「区別」、「平等」と「同等」、「人権」と「自由」など、似ているようで人によっても受け取り方が違う表現でもある。

社会は能力主義で判断されることが非常に多く、できる、できないを基準に優劣を決めてしまう。つまり、できる人が基準になり、できない人がマイノリティになる。そうではなくて、誰もが皆、ありのままの存在を尊重されるための社会にしていくためには「混じり合う」ことが必要なのではないか。

おそらく、多くの人は「自分は差別をしていない」と思っているであろうことに「改めて考えるキッカケ」を投げかけています。ほんの些細なことが誰かを傷つけているという事実。また、それを人は正当化してしまう癖があること。それが駄目だというわけではなく、まず気付くことが大切であり、ただ自分の正義を掲げれば良しというわけではないことに向き合うことが重要だと述べています。

『差別はたいてい悪意のない人がする、大月書店、キム・ジヘ著』